您现在的位置:新闻首页>藏界人物

杨政平,怀化收藏界的“异类”人物

神态阳光,中等矫键身材,加上五官端正,英俊脸庞上长着一道“希腊式”的鼻梁,给人不一样的成功人士印象;言谈谦和,举止利索大方,加上思想超前,把握收藏精品准确,活灵活现马尔科姆·格拉德威尔笔下的“异类”人物——这就是怀化本土收藏家、新晃民俗文化工作者杨政平。杨政平聪慧好学,热心民族民俗文物事业,从“古陶瓷版主”走上传统文化研究,到破格受聘《中国少数民族文物图谱·湖南卷》“专委会成员”的故事更为精彩……

(杨政平在整理“侗王服”藏品)

从“古陶瓷版主”走上收藏文物之路

杨政平的传统文化研究,缘于他对中华传统文化和民族民俗文化的无限热爱。

20世纪90年代初,杨政平进入新晃侗族自治县民族文化部门工作,干过民族古籍整理,接触过民族民俗文物,经常把工作当成兴趣爱好进行专研。当时刚参加工作不久,工资才298元,仅够生活费,无钱搞收藏,他只好看书学习,了解一些理论知识,偶尔写点小文章谈谈对收藏的认知和一些体会。

俗话说,古玩是有钱人玩的,没有钱想玩收藏,难于上青天。那个时候,杨政平想过搞古玩生意,通过赚钱搞收藏,也就是人们常说的以藏养藏,既可以弄到学习标本,也可以抢救保护文物,是一个一举两得的好主意。一次偶然机会,他被国内一家古玩收藏网站邀请做“古陶瓷版主”,专门负责鉴赏点评全国各地收藏爱好者上传交流的藏品,包括唐宋元明清以来的三彩、单色釉、青花、斗彩、五彩、粉彩、珐琅彩、浅降彩等各朝各类古陶瓷。尽管每天查阅资料学习到深夜很累,但扩大了视野,增长了知识,也与各路行家交上了朋友,还受到很多藏家朋友的喜欢和信任,帮助他们鉴赏分析投资收藏古董,成为古玩行里的“掌眼师”。

杨政平感慨自己的“古陶瓷版主”经历时,说是靠“掌眼”即提供知识付费服务,从而得到了第一笔佣金,并用这笔佣金买了一件古陶瓷,再转让给来自北方的收藏家,才淘到了人生的“第一桶金”。后来再次投入购买价值高的几件古陶瓷,才真正意义上走上了传统文化抢救保护及古玩艺术品收藏道路。

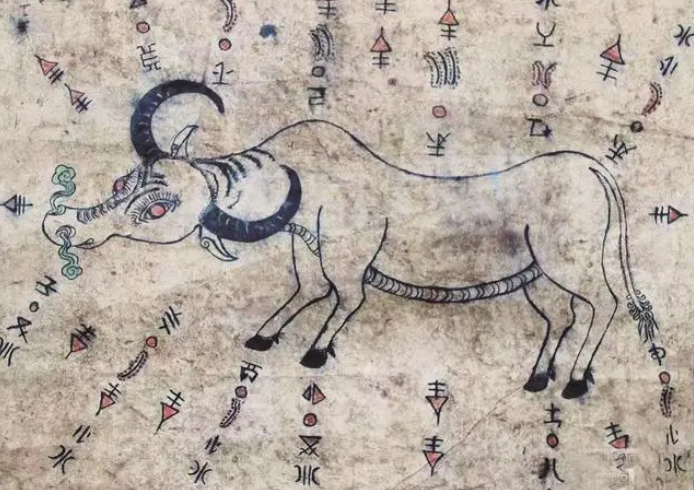

(杨政平抢救保护性收藏品“象形水书”)

收藏文化:一半是抢救一半是传承

在杨政平的传统民俗文化认知中,收藏的一半是抢救保护,另一半是文化传承。

20世纪90年代以来,杨政平跋山涉水,走村串乡开展调查,收集、整理了一大批本土及湘、黔、桂、滇等少数民族地区的民族民俗文物。先后帮助湖南、贵州、广西、云南等多家省、市、县公(私)博物馆抢救保护性征集文物不计其数。

作为怀化乃至大西南地区最大的民间收藏家,杨政平收藏的民族民俗文化丰富多彩,现在拥有30多个专题。他把这些专题分成四大类:一是红色文化载体,如红军革命、湘西剿匪、抗日战争;二是历史文化载体,如农耕文化、商道文化、夜郎文化、土司文化、屯堡文化、茶马文化、科举文化等;三是非物质文化载体,如民族印染、民族服饰、民族背扇、民族织锦、民族拼布、民族乐器、民族习俗、民族医药、戏曲文化、铜鼓文化等;四是神秘文化载体,如巫傩文化、祭祀文化、宗教经书、象形水书、地理风水、占卜预测、天文星象等。

接触过杨政平的专家,亲眼目睹过杨政平藏品的文人雅士都说,无论是从数量还是从品级上来看,杨政平的专题收藏足以办成多个博物馆、非遗馆和传习所。

记者采访得知,对于红色文化、历史文化方面的藏品,杨政平以收藏保护、宣传教育为主。对于非物质文化、神秘文化方面的藏品,杨政平则以传承发展为主,但由于个人经济条件有限,无力建设展馆,因此也正在寻求更大规模的合作之中。

义无反顾支持基层博物馆建设

杨政平的收藏世界,在于他对地域民族文化的充分展示和民俗文化的情景再现。

2014年,为迎接60周年县庆,新晃侗族自治县在时间紧、任务重、经费严重欠缺、现有藏品极少(只有几件土陶器和石器)的情况下,作出了筹建“新晃博物馆”的决策。

当年初,杨政平受命脱产用3年时间专职从事县博物馆的具体筹建工作。一是起草各类文书,从筹建方案开始;二是负责博物馆的内容设计,对接专家,协助装修布展;三是以私人藏家身份,调动自己在收藏界的人脉关系,仅用3个月时间,帮助筹备中的“新晃博物馆”征集了1000多件文物,为新晃节约了大量的文物征集经费;四是无偿借展自己200多件文物给县博物馆,以保障在2016年县庆能够顺利开馆,接受中央、省、市代表团和广大群众参观,反响很好,各级领导评价很高。

据了解,2016年60周年县庆以来,杨政平无偿借展文物700多件(次),还先后为“新晃博物馆”“侗族农耕文化博物馆”捐赠了一些重要文物。

“投资收藏是一个无底洞,搞收藏的人总是缺钱。而我搞收藏很大一部分只收不卖,纯粹是为了抢救保护传统民族民俗文化。”杨政平坦言。

破格受聘民族文物“专委会成员”

杨政平的民族民俗文物收藏体现在藏品的系统性、专业性和地域性,走的是专题路线。

“2021年5月,经怀化市文物部门的领导推荐,我被省民委、省文物局破格聘请为《中国少数民族文物图谱·湖南卷》编纂工作的专家委员会成员,参与湖南省少数民族文物的全面调查、鉴定评审、整理研究工作。”杨政平说,一开始他对这一殊荣进行推辞,清楚知道自己只是一个民间收藏爱好者而已,文化程度也只是黔阳师范毕业的中专生,尽管“阅宝无数”,多年来帮助一些省、市级博物馆收藏过很多少数民族文物,但从未撰写发表过一篇学术论文,感觉不够格当专家。后来领导再次邀请,说:“省里要聘请一位熟悉、最好是长期从事少数民族文物抢救保护的一线工作者、实战型的行家里手作为专家委员会成员,只有你是最适合的人选了。”他才答应下来。

回望过去,杨政平告诉记者刻骨铭心的“六最”感受:

——最遗憾的是看到有价值的民族民俗文物流失异地他乡,却因资金不足,无力抢救收回;

——最辛苦的是有一次在偏远地区寻古,毛毛细雨,几十里路不见人家,一路狂奔了近百里山路,乃至全身湿透;

——最惊险的是在巫傩文化专题收藏中,亲身经历和应对了各种险阻;

——最尴尬的是常人以为搞收藏的是有钱人,收藏的是财富。我却只收藏了文化,享受了过程。当然,也收藏了我的初心和所有的热爱;

——最受益的是多年来,得到文物部门、博物馆、研究机构、文博界领导和专家的关心和支持,受到收藏界广大藏家朋友的关注和信任,深得基层一线尤其是少数民族地区朋友们的帮助;

——最困难的是当身无分文的时候,也舍不得卖掉藏品,却先后两次卖掉房子,带着全家人租房,用卖房得到的钱去搞收藏,因为要将所有经费全部用于抢救保护传统文化与收藏……

其实,杨政平收藏的“成就性”很大,“公益性”很风光。殊不知,他成就收藏事业的背后,有很多看不见的“辛酸”:诸如将家庭所有经费全部用于抢救保护传统文化与收藏,连衣裤也舍不得买几件新的,8年前买的衣裤穿了又穿。记者采访所见,杨政平至今还住居在顶楼的房子,除了餐厅,其它几间房都在雨天漏雨不舍得花钱修补,下雨时用几个盆接雨水了事。

“正在筹备建一个文化交流平台,由库房、展厅、网络组成。目前,已在新晃鼓楼广场附近建成近800平方米的1号藏品库房,注册了文化传播公司,创建了公众号、微商相册、知识商店、30多个有关的专业交流群,吸引了各地专家、学者、收藏家、非遗传承人、文创设计师、民俗摄影师等文化艺术工作者12000多人参与交流。”杨政平接受采访时说,他最大的希望,就是与周边地区政府部门和文旅游开发商开展合作,利用专题收藏资源,创办红色文化、民族文化等传统文化教育基地,既可给文物安一个家,也能发挥其历史文化价值,服务于社会公益事务,为地域民族文化的抢救保护、整理研究、传承发展作出一位藏家应有的贡献。(文/图 记者 陈甘乐)

- 凡本网注明"来源:大众收藏资讯网---收藏资讯门户 的所有作品,版权均属于中大众收藏资讯网---收藏资讯门户 ,转载请必须注明中大众收藏资讯网---收藏资讯门户 ,http://www.cangvip.com。违反者本网将追究相关法律责任。

- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。